1990년대 초 옐친 집권 당시 계획경제에서 시장경제로 넘어가려는 노력의 일환으로 에너지 기업들을 민영화하려는 추세였다. 원래 소비에트 연방 석유가스부의 후신인 로스네프트는 100% 국영기업이었는데 시장경제가 도입되며 민영화된 회사들 가운데 경쟁력을 잃으며 4%밖에 안되는 초라한 점유율을 가지고 있었다.

허나 푸틴이 집권하며 에너지 기업을 국영화해 관련 사업을 국가 외교적 사업으로 전환하였다.

이고르 세친은 정치경제 엘리트집 단인 실로비키의 대표적 인물이었고 러시아 정부는 규모는 작지만 정부가 확실한 영향력을 행사하던 국영석유회사 로스네프트를 정부에 반항적인 민간석유회사인 유코스를 대신하여 세계적인 정유회사로 만들기로 했다.

이러한 노력으로 2004년 유코스의 최대 자산이었던 유간스크네프테가스, 2007년 유코스의 남은 핵심 자회사인 톰스크네프트와 사마라네프테가스 및 5대 주요 정유사인 쿠이비솁스키 정유, 시즈란 정유, 노보쿠비 쉐브스크 정유, 안가라스크 정유, 아친스크 정유마저 인수함에 따라 로스네프트는 원유매장량, 원유 생산 및 정제 등에 있어 루코일을 제치고 러시아 최대 석유업체로 등장하게 되었다.

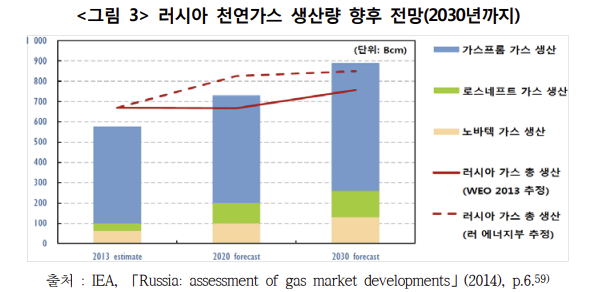

일단 가스프롬은 기존 가스 영역 1인자였고 로스네프트는 유스코 등 다양한 회사를 인수합병해가며 러시아 석유의 40%를 제공하는 석유 부문 1인자였다. 허나 가스프롬은 석유로, 로스네프트는 가스로 사업영역을 넓히려했는데 로스네프트는 TNK-BP, 이테라를 인수합병했다. 또한 정부는 가스프롬의 LNG 수출독점권이 보장된 법을 개정해 다른 가스 기업들의 사업을 도와주었고 그 결과로 로스네프트는 사할린, 동아시아, 카스피해 등에서 프로젝트를 진행하고 있다.

특히 로스네프트의 CEO인 세친을 주도로 하는 실로비키 집단과 메드베데프 총리와 가스프롬의 CEO인 밀레르가 중심인 자유주의 테크노크라트 집단 간 경쟁이 치열했다.(실로비키와 테크노라트에 대해서 다음에 알아보자)

러시아와 중국이 손 잡는 이유

러시아는 2002년 이후 줄곧 세계 1위의 천연가스 생산국 지위를 유지했으나, 2009년을 기점으로 셰일가스 개발로 인해 생산량이 급증한 미국에 선두 자리를 내주게 되었다. 유럽 가스시장에서 러시아의 영향력이 위축되고 가스시장에서 공급 과잉현상이 일어나면서 러시아는 새로운 수출대상국을 모색해야할 필요성이 발생하였다. 이에 따라 푸틴은 2013년 12월 국정 연설에서 러시아의 아시아로의 회귀(Russian Pivot to Asia)를 강조하며 시베리아와 극동 지역의 개발이 국가적 프로젝트 임을 발표했다. 원래 석탄 사용량이 70%가 넘으며 대기오염으로 고생하던 중국은 러시아의 아시아 시장 진출이 반가웠을 것이다. 러시아 입장에서 중국이란 큰 손을 만나 기뻤을 것이고 서로의 니즈가 맞았다.

정리하자면 가스 부문은 가스프롬이, 석유 부문은 로스네프트가 1인자다. 허나 정부의 선택을 받은 로스네프트가 가스부문에서도 영향력을 키워가고 있고 사할린, 극동아시아에서의 프로젝트를 진행 중이다.

자세한 사항은 아래 논문 참조 바란다.

러시아의 정부와 국영에너지기업 관계 연구: 로스네프트의 사례를 중심으로

본 논문은 러시아의 에너지 부문의 대표기업인 로스네프트(Rosneft)의 성장과정에 있어 정부-국영에너지기업 간의 관계를 고찰하고 이를 통해 러시아의 국가 에너지 거버넌스의 핵심적인 변화 요

www.kci.go.kr

'사회 경제 분석' 카테고리의 다른 글

| 중국 - 대만을 바라보는 임용한 박사님 그리고 나의 생각 (2) | 2023.10.04 |

|---|---|

| 북한을 향한 4가지 공격 옵션 그리고 양안전쟁과 한국전쟁 (2) | 2023.09.12 |

| 러시아 에너지 (0) | 2023.08.25 |

| 러-우 전쟁은 무엇을 향해 달려가고 있을까 (0) | 2023.08.11 |

| 윤 정부의 나토 & 유럽 노선... 이유는? (0) | 2023.08.10 |